„Ich benutze ein VPN – also bin ich anonym.“

Diese Überzeugung ist weit verbreitet. Ein VPN (Virtual Private Network) verschlüsselt den Internetverkehr und versteckt die IP-Adresse. Für viele klingt das wie digitale Unsichtbarkeit. Doch genau hier beginnt ein gefährlicher Irrtum.

Psychologisch betrachtet führt der Einsatz eines technischen Schutzmittels oft zu einem verzerrten Sicherheitsgefühl. Menschen neigen dazu, Risiken falsch einzuschätzen – insbesondere in digitalen Kontexten, in denen die Bedrohung nicht greifbar ist. Dieser Artikel beleuchtet die kognitiven Verzerrungen hinter der VPN-Nutzung, warum viele Nutzer sich in falscher Sicherheit wiegen – und was echte digitale Selbstverteidigung bedeutet.

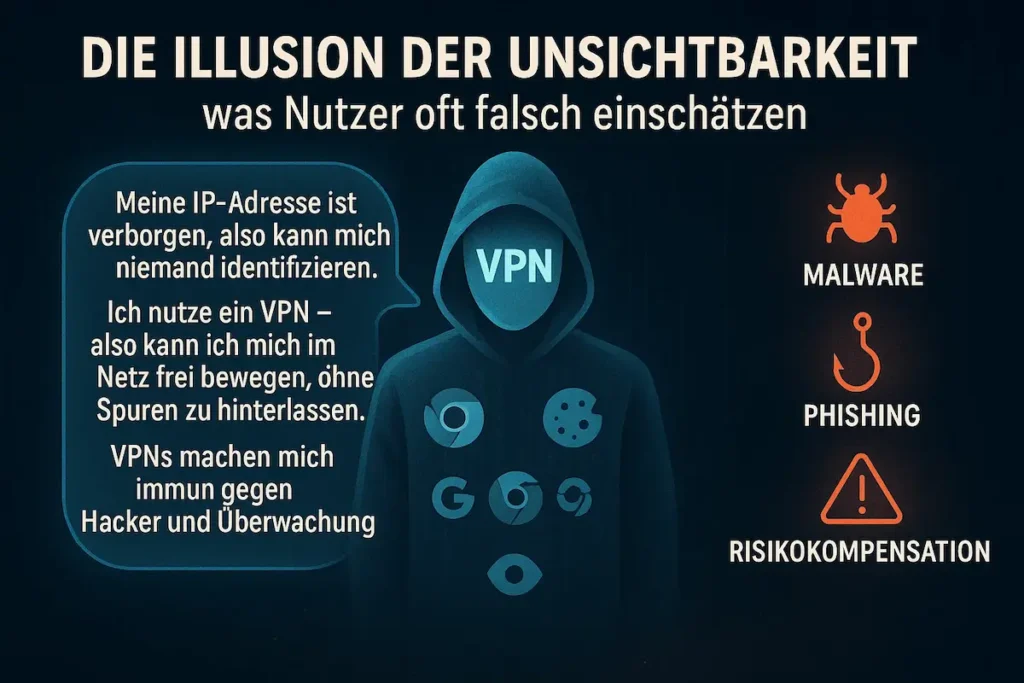

Die Illusion der Unsichtbarkeit – was Nutzer oft falsch einschätzen

VPNs sind ein leistungsfähiges Werkzeug – aber kein Tarnumhang. Viele Nutzer glauben, dass durch die Nutzung eines VPNs alle ihre Aktivitäten anonym und nicht zurückverfolgbar sind. Diese Annahme beruht meist auf unzutreffenden Vorstellungen darüber, was ein VPN tatsächlich leistet.

Typische Fehlannahmen beinhalten:

- „Meine IP-Adresse ist verborgen, also kann mich niemand identifizieren.“

- „Ich nutze ein VPN – also kann ich mich im Netz frei bewegen, ohne Spuren zu hinterlassen.“

- „VPNs machen mich immun gegen Hacker und Überwachung.“

Solche Denkweisen spiegeln eine psychologische Überbewertung technischer Schutzmechanismen wider. In der Realität schützt ein VPN weder vor Tracking-Cookies noch vor Phishing, Malware oder fehlerhaftem Nutzerverhalten. Die Illusion der Unsichtbarkeit kann dazu führen, dass Nutzer sich riskanter verhalten als ohne VPN – ein Phänomen, das auch als „Risikokompensation“ bekannt ist.

Ein VPN wird schnell zum Synonym für Sicherheit – unabhängig davon, ob diese real vorhanden ist.

- Optimismus-Fehlschluss: „Mich wird es schon nicht treffen.“ – Nutzer glauben, dass gerade sie kein Ziel für Überwachung oder Angriffe sind.

- Technikvertrauen: Wenn ein Tool als „sicher“ oder „verschlüsselt“ vermarktet wird, wird es automatisch als zuverlässig angenommen – ohne dass Hintergründe oder Einschränkungen verstanden werden.

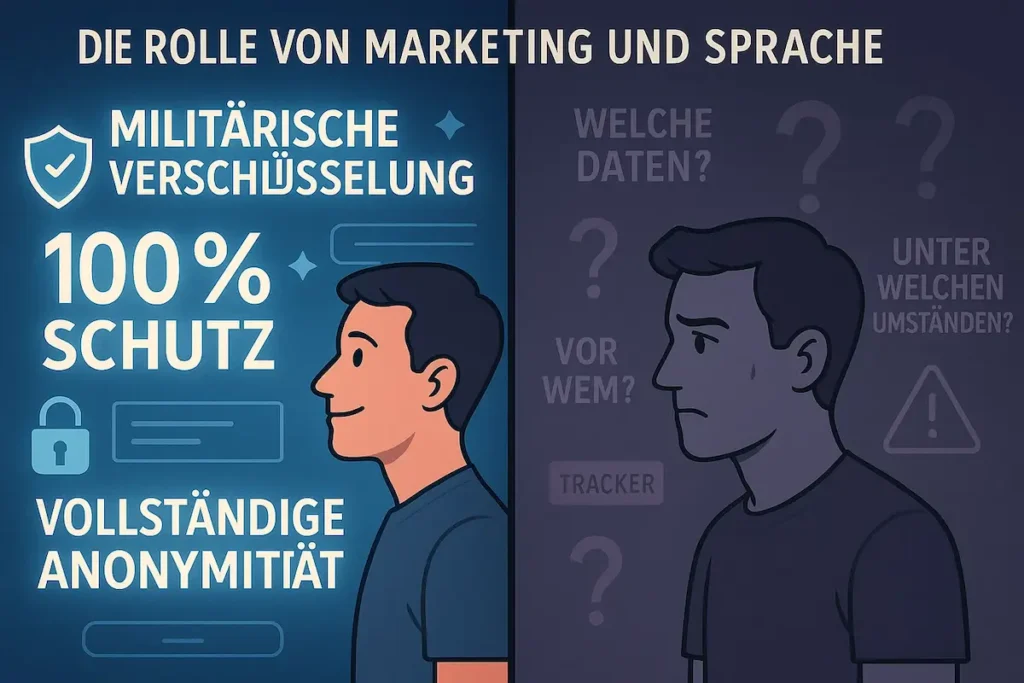

Die Rolle von Marketing und Sprache

Viele VPN Anbieter werben mit Begriffen wie „militärische Verschlüsselung“, „komplette Anonymität“ oder gar „100 % Schutz im Internet“. Solche Formulierungen sind aus Marketingsicht effektiv – aus psychologischer Sicht jedoch problematisch.

Sprache erzeugt Bilder. Wenn Nutzer „militärisch“ hören, assoziieren sie Sicherheit, Kontrolle und Unangreifbarkeit. Begriffe wie „unsichtbar“ oder „vollständig anonym“ suggerieren einen Schutz, der in der Realität so nicht existiert – oder nur unter sehr spezifischen Bedingungen.

Besonders in Online-Werbungen fehlt oft der Kontext: Welche Daten sind geschützt? Vor wem? Und unter welchen Umständen?

Ohne diese Differenzierung entsteht ein trügerisches Gefühl von Kontrolle. Das führt dazu, dass Nutzer ihr Verhalten nicht anpassen – sondern sich auf das Tool verlassen.

Was ein VPN wirklich schützt – und was nicht

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick darüber, welche Aspekte ein VPN tatsächlich abdeckt – und wo seine Grenzen liegen:

| Aspekt | Schützt ein VPN? | Erläuterung |

| IP-Adresse gegenüber Webseiten | ✅ Ja | Die eigene IP wird durch die des VPN-Servers ersetzt. |

| Datenverkehr im öffentlichen WLAN | ✅ Ja | Der gesamte Datenverkehr wird verschlüsselt übertragen. |

| Aktivitäten vor dem Internetanbieter | ✅ Ja | Der ISP sieht nur, dass eine VPN-Verbindung besteht. |

| Tracking durch Cookies oder Fingerprint | ❌ Nein | Diese Mechanismen basieren auf Browserdaten, nicht IP-Adresse. |

| Schutz vor Phishing oder Malware | ❌ Nein | VPNs filtern keine schadhaften Inhalte – dafür sind andere Tools nötig. |

| Anonymität gegenüber staatlichen Stellen | ❌ Eingeschränkt | Hängt vom Anbieter, Sitzland und Logs ab – keine Garantie. |

| Verhalten des Nutzers (z. B. Logins) | ❌ Nein | Wer sich bei Google einloggt, ist unabhängig vom VPN identifizierbar. |

Verhalten statt nur Technik: Wie echte Sicherheit entsteht

- Verstehen, was ein VPN leistet – und was nicht: Nicht auf Marketingversprechen verlassen, sondern technische Funktionen realistisch einschätzen.

- Keine sensiblen Daten über unsichere Verbindungen übertragen – auch nicht mit VPN: Bankdaten, Passwörter oder Login-Informationen sollten nur über HTTPS erfolgen.

- Tracking aktiv begrenzen: Browser-Erweiterungen gegen Cookies, Fingerprinting und Scripts sind essenziell.

- Zweitfaktor-Authentifizierung (2FA) konsequent nutzen: Besonders für E-Mail-, Cloud- und Finanzkonten.

- Regelmäßige digitale Hygiene: Software-Updates, Passwort-Manager und Misstrauen gegenüber Links oder Anhängen.

Fazit: Ein VPN ist kein Tarnumhang, sondern ein Werkzeug

Die Psychologie der digitalen Sicherheit zeigt: Menschen neigen dazu, sich sicher zu fühlen, sobald ein Tool im Einsatz ist. VPNs profitieren dabei von ihrer technischen Aura – doch wer sie überschätzt, läuft Gefahr, wichtige Schutzmaßnahmen zu vernachlässigen.

Ein VPN ist kein Unsichtbarkeitsmantel. Es verschlüsselt, versteckt, maskiert – aber es schützt nicht vor allem.

Digitale Sicherheit entsteht nicht durch Technik allein, sondern durch informierte, bewusste Entscheidungen.

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur Wahrnehmung von VPN-Sicherheit

Bin ich mit einem VPN vollständig anonym im Internet?

Nein. Ein VPN versteckt Ihre IP-Adresse, aber nicht Ihre Identität, wenn Sie sich bei Diensten einloggen oder anderweitig Spuren hinterlassen.

Warum fühlen sich viele mit VPN sicherer als sie sollten?

Weil technische Begriffe wie „Verschlüsselung“ ein Gefühl von Kontrolle vermitteln. Psychologisch führt das oft zu einem falschen Sicherheitsgefühl.

Schützt ein VPN vor Tracking durch Werbeanbieter?

Nur teilweise. Ihre IP-Adresse wird zwar verborgen, aber Tracking über Cookies, Browser-Fingerprinting oder Logins funktioniert weiterhin.

Kann ein VPN mich vor Phishing oder schädlichen Webseiten schützen?

Nein. Ein VPN filtert keinen Inhalt. Schutz vor Phishing bieten nur spezielle Filter, Antivirenlösungen oder gesunder Menschenverstand.

Was ist der wichtigste Tipp für echte digitale Sicherheit?

Verstehen, dass Technik allein nicht reicht. Nur wer sein Verhalten anpasst – z. B. durch sichere Passwörter, 2FA und Vorsicht beim Surfen – kann sich nachhaltig schützen.